Agent 还是 Graph?AI 应用路线辨析

引言:两种并存的 AI 交互范式

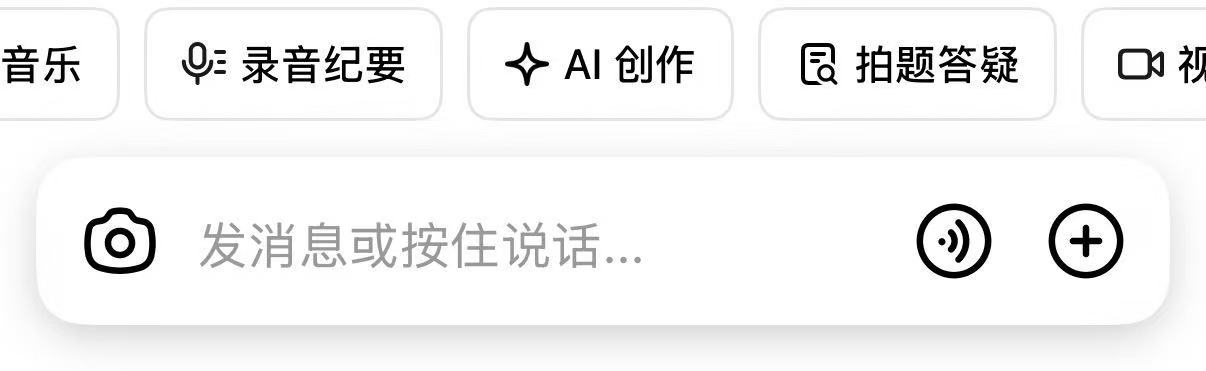

许多应用程序的界面都集成了不同形态的 AI 功能,如下图所示:

这张看似简单的截图,代表了“AI 应用”的两种形态:

- 以“聊天框”为代表性标志的“Agent(智能体)”。Agent 以 LLM(大语言模型)为决策中心,自主规划并能进行多轮交互,天然适合处理开放式、持续性的任务,表现为一种“对话”形态。

- 以“按钮”或者“API”为代表性标志的“Graph(流程图)”。比如上面的“录音纪要”这个“按钮”,其背后的 Graph 大概是“录音”-》“LLM 理解并总结” -》“保存录音”这种固定流程。Graph 的核心在于其流程的确定性与任务的封闭性,通过预定义的节点和边来完成特定目标,表现为一种“功能”形态。

flowchart TD

linkStyle default stroke-width:2px,stroke:#000000

classDef startend_style fill:#EAE2FE,stroke:#000000,stroke-width:2px,color:#1f2329

classDef process_style fill:#F0F4FC,stroke:#000000,stroke-width:2px,color:#1f2329

classDef decision_style fill:#FEF1CE,stroke:#000000,stroke-width:2px,color:#1f2329

classDef subgraph_style fill:#f5f5f5,stroke:#bbbfc4,stroke-width:1px,color:#000000

S(["AI 应用形态"])

D{"任务特征"}

A("Agent")

G("Graph")

A1("LLM 决策中心")

A2("多轮交互")

G1("预设拓扑结构")

G2("确定性输出")

S --> D

D -->|"开放式或不确定"| A

D -->|"封闭且确定"| G

A --> A1

A --> A2

G --> G1

G --> G2

class S startend_style

class D decision_style

class A,G,A1,A2,G1,G2 process_style

本文详细探讨了 Agent 和 Graph 两种 AI 应用形态的区别和联系,提出“两者的最佳结合点,在于将 Graph 封装为 Agent 的 Tool(工具)”,并为 Eino 开发者给出建议的使用姿势。

核心概念辨析

基础定义

- Graph: 一个由开发者预先定义的、具有明确拓扑结构的流程图。它的节点可以是代码函数、API 调用或 LLM,输入和输出通常是结构化的。核心特征是“确定性”,即给定相同输入,其执行路径和最终产出是可预测的。

- Agent: 一个以 LLM 为核心,能够自主规划、决策和执行任务的实体。它通过与环境(Tool、用户、其他 Agent)的动态交互来完成目标,其行为具有不确定性。核心特征是“自主性”。

- Tool: Agent 可以调用的任何外部能力,通常是一个封装了特定功能的函数或 API。Tool 本身可以是同步或异步的、有状态或无状态的。它只负责执行,不具备自主决策能力。

- 编排: 组织和协调多个计算单元(节点、Agent)协同工作的过程。在本文中,特指通过 Graph 的方式来预定义静态流程。

深度对比

| 特征维度 | Agent | Graph |

| 核心驱动力 | LLM 自主决策 | 开发者预设流程 |

| 输入 | 非结构化的自然语言、图像等 | 结构化的数据 |

| 交付物 | 过程与结果并重 | 聚焦最终结果 |

| 状态管理 | 长时程、跨执行 | 单次执行、stateless |

| 运行模式 | 偏向异步 | 偏向同步 |

总结:Agent 可认为是自主的,整体由 LLM 驱动,以 Tool Call 的形式使用外部能力。Graph 是确定性的,以明确拓扑结构串联外部能力,同时在局部利用 LLM 做决策/生成等。

flowchart TD

subgraph AIApp["AI 应用"]

Agent["Agent (自主性)"]

Graph["Graph (确定性)"]

end

subgraph CoreDrive["智能来源"]

LLM["LLM (决策/生成)"]

end

subgraph ExternalCap["外部能力"]

Tool["External Capacity<br>(函数/API)"]

end

Agent -- "驱动力来源" --> LLM

Graph -- "包含节点" --> LLM

Agent -- "工具调用" --> Tool

Graph -- "包含节点" --> Tool

classDef agent fill:#EAE2FE,stroke:#000000

classDef graphClass fill:#F0F4FC,stroke:#000000

classDef llm fill:#FEF1CE,stroke:#000000

classDef tool fill:#DFF5E5,stroke:#000000

class Agent agent

class Graph graphClass

class LLM llm

class Tool tool

历史视角:从确定性走向自主性

当 Langchain 框架在 2022 年首次发布时,LLM 世界的 API 范式还是 OpenAI 的 Completions API,一个简单的“文本进,文本出”的 API。发布之初,Langchain 的口号是“connect LLMs to external sources of computation and data”。典型的“Chain”可能是这样的:

flowchart LR

S[retrievers, loaders, <br>prompt templates, etc...]

L[LLM]

P[output parsers, other handlers, etc...]

S-->L-->P

随后,ReAct(Reasoning and Acting)范式的提出,首次系统性地展示了如何让 LLM 不仅生成文本,更能通过“思考-行动-观察”的循环来与外部交互,解决复杂问题。这一突破为 Agent 的自主规划能力奠定了理论基础。近乎同时,OpenAI 推出了 ChatCompletions API,推动了 LLM 交互能力从“单次的文本输入输出”向“多轮对话”转变。之后 Function Calling(函数调用) 能力出现,LLM 具备了标准的与外部函数和 API 交互的能力。至此,我们已经可以搭建出“多轮对话并与可以与外界自主交互”的 LLM 应用场景,即 Agent。在这个背景下,AI 应用框架产生了两个重要发展:

- Langchain 推出了 Langgraph:静态编排由简单的输入输出 Chain 向复杂拓扑结构转变。这类编排框架非常契合“Graph”类型的 AI 应用形态:“任意”的结构化输入,以“最终结果”为核心交付物,将消息历史等状态管理机制与核心编排逻辑解耦,可支持各种拓扑结构的灵活编排能力,以及以 LLM、知识库为代表的各种节点/组件。

- Agent 及 Multi-Agent 框架大量出现:比如 AutoGen,CrewAI,Google ADK 等。这些 Agent 框架的共同点,是尝试解决“LLM 驱动流程”、“上下文传递”、“记忆管理”以及“Multi-Agent 通用模式”等问题,与编排类框架尝试解决的“在复杂流程中连接 LLM 与外部系统”问题并不相同。

即便定位不同,使用编排框架也可以实现 ReAct Agent 或者其他 Multi-Agent 模式,因为“Agent”是“LLM 与外部系统交互”的一种特殊形式,而“LLM 驱动流程”可以通过“静态分支穷举”等方式来实现。然而,这种实现方式本质上是一种“模拟”,就像用 Word 写代码,可以写,但不匹配。编排框架的设计初衷是管理确定性的 Graph,而 Agent 的核心是响应动态变化的‘思考链’。将后者强行适配于前者,必然会在交付物、运行模式等方面产生“错位”。例如,在实际使用中,可能会发现一些痛点:

- 交付物的不匹配:编排出的 ReAct Agent 的输出是“最终结果”,而实际应用往往关注各种中间过程。用 Callback 等方案可以解决,足够完备,但依然属于“补丁”。

flowchart LR

A[ReAct Agent]

P@{ shape: processes, label: "全过程数据" }

A--o|关注|P

G[Graph]

F[最终结果]

G-->|主流程输出,<br>但被旁路输出涵盖|F

G-.->|旁路抽取|P

- 运行模式的不匹配:由于是同步运行,所以“为了尽快把 LLM 的回复展示给用户”,要求 ReAct Agent 编排内的各节点都尽量“快”,这主要是“在判断 LLM 的输出是否包含 ToolCall”的分支判断逻辑中,要尽可能根据第一个包或者前几个包完成判断。这个分支判断逻辑可以自定义,比如“读流式输出直到看到 Content,才判断为没有 ToolCall”,但有时并不能完全解决问题,只能通过 Callback 这样的“旁路”手动切换“同步”为“异步”。

flowchart LR

L[LLM 节点]

S@{ shape: processes, label: "流式内容"}

L-->|生成|S

B{是否包含<br>工具调用}

D@{ shape: processes, label: "流式内容"}

B-->|否,上屏展示|D

S-->|逐帧判断|B

这些痛点源于两者本质的差异。一个为确定性流程(Graph)设计的框架,很难原生支持一个以动态“思考链”为核心的自主系统(Agent)。

融合路径探索:Agent 与 Graph 的关系

Eino 框架的目标是同时支持 Graph 和 Agent 两种场景。我们的演进路径是从 Graph 和编排框架(eino-compose)做起,并在编排框架之外引入了相对独立的 Agent 能力(eino-adk)。这看上去会有些不必要的割裂,似乎“作为编排框架的 Eino”和“作为 Agent 框架的 Eino”是相互独立的,开发经验无法共享。现状确实如此,长期来看“相对独立”的状态会一直持续,但同时也会有局部的深度融合。

下面我们从下列三个角度分析“Agent”和“Graph”两个形态在 Eino 框架中的具体关系:

- Multi-Agent 的编排

- Agent 作为节点

- Graph 作为 Tool

Multi-Agent 与编排

虽然“Agent”和“Graph”两个形态有本质的差异,那是否存在一些场景,属于两个形态的“交叉融合”,没法非黑即白的做选择呢?一个典型的场景是 Multi-Agent,即多个 Agent 以“某种方式”进行交互,对用户呈现的效果是一个完整的 Agent。这里的“某种交互方式”,可以理解为“Graph 编排”吗?

下面我们依次观察几种主流的协作模式:

- 层级调用(Agent as Tool):这是最常见的模式(参考 Google ADK 的定义和举例)。一个上层 Agent 将特定子任务委托给专门的“Tool Agent”。例如,一个主 Agent 负责与用户交互,当需要执行代码时,它会调用一个“代码执行 Agent”。在这种模式下,子 Agent 通常是无状态的,不与主 Agent 共享记忆,其交互是一个简单的 Function Call。上层 Agent 和子 Agent 只有一种关系:调用与被调用。因此,我们可以得出,Agent as Tool 的 Multi-Agent 模式,不是“Graph 编排”中的“节点流转”关系。

flowchart LR

subgraph 主 Agent

L[主 Agent 的 LLM]

T1[子 Agent 1]

T2[子 Agent 2]

L-->|工具调用|T1

L-->|工具调用|T2

end

- 预设流程:对于一些成熟的协作模式,如“规划-执行-反思”(Plan-Execute-Replan)(参考 Langchain 的样例),Agent 间的交互顺序和角色是固定的。框架(如 Eino adk)可以将这些模式封装为“预制 Multi-Agent 模式”,开发者可以直接使用,无需关心内部的细节,也不需要手动设置或调整子 Agent 之间的流程关系。因此,我们可以得出,针对成熟的协作模式,“Graph 编排”是封装在预制模式内部的实现细节,开发者不感知。

flowchart LR

subgraph Plan-Execute-Replan

P[planner]

E[executor]

R[Replanner]

P-->E

E-->R

R-->E

end

user -->|整体使用| Plan-Execute-Replan

- 动态协作:在更复杂的场景中,Agent 的协作方式是动态的(参考 Google ADK 的定义和举例),可能涉及竞价、投票或由一个“协调者 Agent”在运行时决定。这种模式下,Agent 之间的关系是“Agent 流转”,与“Graph 编排”中的“节点流转”有相似之处,都是“控制权”由 A 到 B 的完全转交。但是,这里的“Agent 流转”可以是完全动态的,其动态特性不仅体现在“可以流转到哪些 Agent”,更体现在“如何做出流转到哪个 Agent 的决策”上,都不是由开发者预设的,而是 LLM 的实时动态行为。这与“Graph 编排”的静态确定性形成了鲜明的对比。因此,我们可以得出,动态协作的 Multi-Agent 模式,从本质上与“Graph 编排”完全不同,更适合在 Agent 框架层面给出独立的解决方案。

flowchart LR

A[Agent 1]

B[Agent 2]

C[Agent 3]

A-.->|动态转交|B-.->|动态转交|C

综上所述,Multi-Agent 的协作问题,或可通过“Agent as Tool”模式降维解决,或可由框架提供固化模式,或是本质上完全动态的协作,其对“编排”的需求与 Graph 的静态的、确定性的流程编排有着本质区别。

Agent 作为 Graph 的节点

在探讨完“Multi-Agent 与 Graph 编排的关系”后,我们可以从另一个角度提出问题:在 Graph 编排中是否需要使用 Agent?换句话说,Agent 是否可以作为一个“节点”进入到一个 Graph 中?

我们先回忆下 Agent 和 Graph 各自的特点:

- Agent 的输入来源更为多样,除了能接收来自上游节点的结构化数据外,还严重依赖于自身的会话历史(Memory)。这与 Graph 节点严格依赖其上游输出作为唯一输入的特性形成了鲜明对比。

- Agent 的输出是异步的全过程数据。这意味着其他节点很难使用“Agent 节点”的输出。

flowchart LR

U[前置节点]

A[Agent 节点]

D[后置节点]

M[Memory]

U-->|不是全部输入<br>|A

M-.->|外部状态注入|A

A-->|全过程数据<br>面向用户或 LLM<br>|D

因此,向 Graph 中加入 Agent 节点,意味着将一个需要多轮交互、长时记忆和异步输出的 Agent 强行嵌入到一个确定性的、同步执行的 Graph 节点中,这通常是不优雅的。Agent 的启动可以被 Graph 编排,但其内部的复杂交互不应阻塞主流程。

实际上,在 Graph 中我们需要的并非一个完整的 Agent 节点,而是一个功能更纯粹的**“LLM 节点”**。该节点负责在确定性流程中,接收特定输入,完成意图识别或内容生成,并产出结构化的输出,从而为流程注入智能。

同时,如果简单的“LLM”节点确实不满足需求,确实需要“Agent”,更合适的做法也许不是把 Agent 塞到静态预定义的 Graph 中,而是给“Agent”增加前置处理、后置处理等各种“插件”,把具体的业务逻辑嵌入到 Agent 内部。

综上所述:将 Agent 简单视为 Graph 的一个节点是低效的,更好的方式是使用 LLM 节点,或将业务逻辑作为插件注入 Agent。

融合之道:将 Graph 封装为 Agent 的 Tool

既然 Agent 和 Graph 在微观层面(节点)的直接融合存在困难,那么它们是否在宏观层面有更优雅的结合方式呢?答案是肯定的,这座桥梁就是“Tool”。如果观察 Graph 和 Tool 的含义,能发现很多相似之处:

| 特征维度 | Graph | Tool |

| 输入 | 结构化的数据 | 结构化的数据 |

| 交付物 | 聚焦最终结果 | 聚焦最终结果 |

| 状态管理 | 单次执行、stateless | 单次执行、stateless |

| 运行模式 | 整体是同步 | LLM 的视角 Tool 是同步的 |

这些相似之处,意味着“Graph 在表现形式上,与 Tool 的要求非常匹配,因此将 Graph 封装成 Tool 是直观、简单的”。因此,绝大多数 Graph 都适合通过 Tool 机制加入到 Agent 中,成为 Agent 能力的一部分。这样一来,Agent 可以明确的使用 Graph 的大部分能力,包括对“任意”业务拓扑的高效编排,对大量相关组件的生态集成,以及配套的框架和治理能力(流处理、callback、中断恢复等)。

“Agent”与“Graph”的“路线之争”,实现了对立统一。

flowchart TD

subgraph Agent ["Agent"]

A["LLM 决策"] --> B{"调用工具?"}

B -- "是" --> C["Tool: my_graph_tool"]

end

subgraph Tool ["Tool"]

C -- "封装" --> D["Graph: my_graph"]

end

subgraph Graph ["Graph"]

D -- "执行" --> E["节点1"]

E --> F["节点2"]

F --> G["返回结果"]

end

G -- "输出" --> C

C -- "结果" --> A

classDef agent fill:#EAE2FE,stroke:#000000

classDef tool fill:#DFF5E5,stroke:#000000

classDef graphGroup fill:#F0F4FC,stroke:#000000

class A,B agent

class C tool

class D,E,F,G graphGroup

Graph-Tool-Agent 关系图

结论

Agent 与 Graph 并非路线之争,而是能力互补的两种 AI 应用范式。

- Graph 是构建可靠、确定性 AI 功能的基石。 它擅长将复杂的业务逻辑、数据处理管道和 API 调用编排成可预测、可维护的工作流。当你需要一个“功能按钮”或一个稳定的后端服务时,Graph 是不二之选。

- Agent 是实现通用智能与自主探索的未来。 它以 LLM 为核心,通过动态规划和 Tool 来解决开放式问题。当你需要一个能与人对话、能自主完成复杂任务的“智能助理”时,Agent 是核心方向。

两者的最佳结合点,在于将 Graph 封装为 Agent 的 Tool。

通过这种方式,我们可以充分利用 Graph 在流程编排和生态集成上的强大能力,来扩展 Agent 的 Tool 列表。一个复杂的 Graph 应用(如一套完整的 RAG 流程、一个数据分析管道)可以被简化成 Agent 的一个原子能力,被其在合适的时机动态调用。

对于 Eino 的开发者而言,这意味着:

- 用 eino-compose 编写你的 Graph,将确定性的业务逻辑封装成“功能模块”。

- 用 eino-adk 构建你的 Agent,赋予它思考、规划和与用户交互的能力。

- 将前者作为后者的 Tools,最终实现“1+1 > 2”的效果。

代码示意:

// NewInvokableGraphTool converts ANY Graph to the `InvokableTool` interface.

func NewInvokableGraphTool[I, O any](graph compose.Graph[I, O],

name, desc string,

opts ...compose.GraphCompileOption,

) (*InvokableGraphTool[I, O], error) {

tInfo, err := utils.GoStruct2ToolInfo[I](name, desc)

if err != nil {

return nil, err

}

return &InvokableGraphTool[I, O]{

graph: graph,

compileOptions: opts,

tInfo: tInfo,

}, nil

}

func (g *InvokableGraphTool[I, O]) InvokableRun(ctx context.Context, input string,

opts ...tool.Option) (output string, err error) {

// trigger callbacks where needed

// compile the graph

// convert input string to I

// run the graph

// handle interrupt

// convert output O to string

}

func (g *InvokableGraphTool[I, O]) Info(_ context.Context) (*schema.ToolInfo, error) {

return g.tInfo, nil

}